スパイスカレー作りにハマりまして。

クミンシードがー、コリアンダーがー、仕上げのガラムマサラがー、なんてことを考えている時にふと、「カレー専用スプーンが欲しい」と思いまして。

「なんか見てるだけでテンションが上がるおしゃれなスプーンないかなー?」とインテリアショップを巡るも、「どのスプーンも似たりよったりだなー」と感じまして。

だったら、自分で、作ろうか。

というわけで、長年に渡るDIY経験で培った技術をブッ込み、木板を一から削り出して作った「オリジナル木製スプーン」の全作業工程を公開します。

Contents

DIYでおしゃれな木製スプーンを作る全作業工程

材料を用意する

スプーンの材料は基本的に「木材」であれば製作可能なのですが、せっかくオリジナル木製スプーンを作るなら「木材の種類」には全力でこだわりたいところ。

「木材の種類」は大まかに2つのタイプに分けることができます。

桐・杉・桧(ひのき)・松(パイン)・シナ・ポプラ・ホワイトウッド等

オーク・ナラ・タモ・マホガニー・チェリー・さくら・栗・ウォールナット・メープル・くるみ・欅(ケヤキ)・黒檀(コクタン)等

柔らかい木をチョイスした場合、加工の難易度が下がり製作しやすくなるのですが、デメリットとして、カビが生えやすかったり、口に入れた時に歯形がついたり、衛生面でも耐久性でも心配だらけになります。せっかく作ったのに1ヶ月後には「カビスプーン」になってるとか嫌すぎます。

加工の難易度が多少上がったとしても、ここはやはり「硬い木」をチョイスする方が個人的にはいいと思います。

木材(端材)はどこで購入すればいい?

DIYブームのおかげか、最近は「端材コーナー」が設置されているホームセンターも増えていますし、東急ハンズでも「端材のバラ売り」を行っています。

どんな木の端材があるかはお店に行った時のタイミング次第なので、ハズレの日もあれば、時に思いもよらない高級木材に出会えたりします。

サイズとしては、「長さ20cm × 幅5cm × 高さ2cm」以上あれば木製スプーンの製作が可能(ティースプーンならもっと小さくてOK)で、端材コーナーにはそれよりももっと大きいサイズの木材がゴロゴロ転がっています。宝の山です。

価格はサイズや木の種類にもよりますが、だいたい100円~300円程度で販売されているので、「スプーン作りDIY」は財布にやさしいDIYだと思います。

今回僕がチョイスした素材は、「さくら(168円)」です。加工難易度は柔らかい木に比べれば高めではありますが、強度があり、硬い木の中では「加工しやすい木材」で、末永く使うことができる素材です。

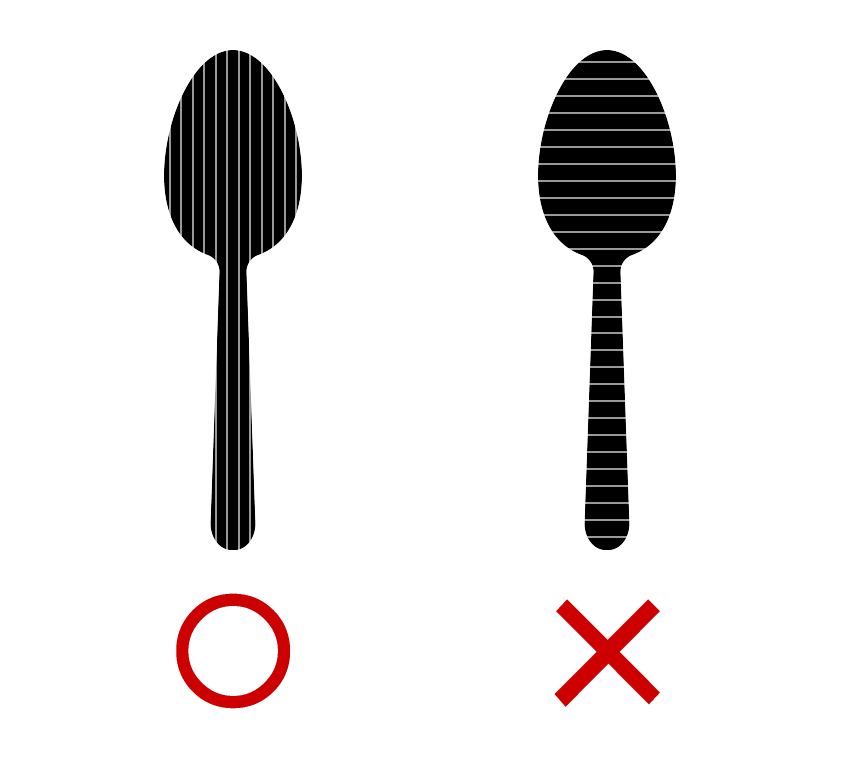

木目の「向き」は要注意

木目には「柾目」や「板目」などの種類がありますが、このスプーン作りで注意しなければいけないのはその「種類」ではなく、「木目の向き」です。

理由は一目瞭然ですが、木目が横に走るスプーンを作ると、いとも簡単に折れます。切り取り線が沢山あるようなもので、スプーンのように細いものであれば、親指でちょっと押しただけでポキッと折れてしまいます。

木目が横方向で縦に長いの端材はあまり売っていないと思いますが、購入する際はもちろん、製作する時も要注意です。

スプーンの形に大まかに切り出す

板状の木材に、えんぴつかボールペンで製作したいスプーンのラフ画を描き、大きく切り落とせるところはのこぎりやジグソーで切り落としてやります。(僕はデザインが決まらなかったので、スプーンの柄の線だけ描きました。)

木材が小さく、手で押さえてのこぎりを挽くと手を怪我してしまうかもしれないので、ダイニングテーブルや動かない作業台に木材をクランプで固定し、

のこぎりを入れていきます。

このあと小刀や彫刻刀でゴリゴリ削っていくので、大まかにザックリカットで大丈夫です。

柄の部分が見えただけなのに、なんかもうスプーンに見えてきた。

とりあえず、製作作業時に手が痛くならないように角が立ってる部分の面取り(角を落とす)を行います。これでスプーンの下ごしらえは完成です。

小刀を使って無心で削り出す

次の工程は、「黙々と削る」です。

僕自身、木製のスプーンを自作することが今回初めてで、この時はまだ完成時の具体的なイメージが湧いておらず、とりあえず「スプーンっぽい形」になるように小刀で削っていきました。

使用した小刀(クラフトナイフ)は、OLFA(オルファ)のリミテッドCK。木工作業からアウトドアまで幅広く使えるステンレス刃の万能ナイフです。

小刀の使い方は、小学校の授業で習った「鉛筆を削る」動作のとおり。

って、今の若い子は小学生時代に小刀で鉛筆を削る授業なんて存在しなかったんですね。おじさん、ちょっとショック。

右手で小刀の柄を持ち、左手の親指を刃の背に押し当てて削っていくスタイル。右手は添えるだけ。木を削るのは、基本的に左手の親指パワーです。慣れてくると右手の手首を返すことで削る力がアップする「テコの技術」が自動的に身に付きますが、最初は安全面を考えて左手の親指パワーを使って削っていきます。

単純だけど一歩一歩確実に結果に結びつくこの作業は、「無心」になれます。

ちなみに、この段階で削るのは「裏面」だけです。スプーンの形になるようにつぼ部分(表面のくぼみ)を作りたくなりますが、そこはグッと我慢。とにかく裏側のみを削って丸みを出していきます。

スプーンらしい「くびれ」を作る

スプーンの形状が見えてきたところで、「くびれ」が足りないことに気付いたので、くびれを作っていきます。

まず、バランスを見ながら3本の線を描き、

その線に、のこぎりで「切り込み」を入れます。

この工程の目的は、「切り込みの深さ」まで彫刻刀で削るという目標ラインを明確にするという作業になるので、深くなりすぎないよう慎重に切り込みを入れていきます。

切り込みが深すぎると、強制的にそのラインまで削らなければいけなくなり、結果的にペラペラなスプーンになりますし、強度が足りず折れてしまう原因にもなるので、最初は浅めの切り込みにしてもいいと思います。

削ってしまった木は二度と戻ってきませんが、削り足りない木は、いつでも削れます。

あとでヤスリで調整することも全然可能なので、「やりすぎ」は禁止です。

真ん中が谷底になるように、両サイドから真ん中の向かって彫刻刀で削っていきます。

ついつい力を入れすぎて勢いよく彫刻刀が進んでも、切り込み部分に彫刻刀がぶつかって止まってくれるので、安全対策にもなって安心です。

それと、木には「削りやすい方向」があります。

削りやすい方向を「順目」と言い、逆に削りにくい方向は「逆目」と言います。

ずっと削っていると刃を入れた瞬間に感覚でわかるようになります(プロは見ただけでわかります)が、最初はどっちがどっちかわからないと思うので、「なんか削りにくいと感じたら逆から削ってみる」を心掛けて削っていけば大丈夫です。

スプーンを手で押さえることが難しかったり、彫刻刀に力が入らない場合は、スプーンをクランプで固定しながら削っていきます。

いい感じの「くびれ」が見えてきました。

何度も言いますが、木工の削り作業は「やりすぎ禁止」です。やりすぎた次の瞬間、手の中にあるスプーンはただのゴミになります。腹八分くらいに留めておくのがベストです。

持ち手の柄の部分はまだまだ太いですが、スプーン感が増してきました。

スプーンのつぼ部分(表面のくぼみ)を作る

表面(おもてめん)の深く削りたい部分に線を描き、

彫刻刀の中の三角刀(V字型)で溝を削り出します。(くびれ部分と同じようにのこぎりで溝を付けても問題ないです。)

この線(溝)に向かって両サイドから削り進めていきます。

1/3くらい削った時に、ふと思いました。

このスプーン、なんか芋っぽいな、と。モッサリしてんな、と。このままだとこの世界にめちゃめちゃダサいスプーンを産み落としてしまうな、と。

ここまでデザインをはっきり決めずに削ってきましたが、ここら辺りで「作りたいスプーンのデザイン」を決定します。

スプーンのデザインを決める

スプーンのつぼ部分に1本線を引き、その端とくびれの付け根部分を結ぶように線を引き、

その線の外側(矢印部分)を切り落としてやります。

小さめののこぎり(ライフソー等)でカットしてもいいのですが、今回はせっかくなので文明の利器の結晶「リューター(ミニルーター・ハンドグラインダー)」を使って切り落とします。

リューターの先端に「小径丸のこカッタービット」を取り付け、先ほど描いたガイド線に添って切断していきます。

リューターは先端の「ビット」と呼ばれるパーツを取り替えることで、切断はもちろん、研磨や掘削をほとんど力を入れることなく簡単に行うことができます。塗装を剥がしたり、金属を研磨したり、仏像を彫ったり、使い方は自分次第です。

ただ、安全面には要注意です。

本体は軽量で取り扱いはとても簡単ですが、先端は1分間に10,000~30,000回転するので、取り付けているビットの種類によっては、回転中のビットが指に当たって指が飛ぶ、とまでは言いませんが、普通に血が出る程度の怪我となります。

その予防として、滑り止めのついた軍手や、目を守るためのゴーグル、粉塵対策のマスク等を用意してから使用しましょう。

板厚が思いのほか厚く、リューターだけでは完全に切断することができなかったので、小刀(クラフトナイフ)を併用して削っていきます。

(普通にのこぎりで切断した方が早かったんじゃ・・・・)

もっさい芋みたいな形状から、現代社会に溶け込むスタイリッシュな形状のスプーンに生まれ変わりました。

次に、つぼ部分の柄に近い場所にアーチ型の線を描きます。アーチ型の線は、オロナミンCとかリポビタンDとかの瓶を置き、その周囲をボールペンでなぞれば描けます。

アーチ型の線に添い、彫刻刀(V字型)で溝を削り出し、その溝の手前側は残し、溝の奥側を彫刻刀で削りあげていきます。

削りすぎて底に穴が空かないように注意しながら。

まだまだ粗いですが、なんかいい感じにおしゃれ、のような気がする。

「木製スプーン」で画像検索しても出てこないデザイン。このスプーンは新種かもしれません。お金たくさん出せば「グッドデザイン賞」獲れそう。

スプーンをヤスリで研磨する

切断では全然役に立たなかったリューターの先に木工研磨用のビットを取り付け、デコボコしてザラザラしてる部分を整えていきます。

回転してるビットを木に当てるだけでゴリゴリ削れていくので、この作業はとても楽しいです。リューターを持ってない人は手ヤスリでがんばれば全然大丈夫です。

ざっくり整ったら、次はサンドペーパーがけ。

電動工具は便利ですし使っていて楽しいのですが、工具越しでは研磨面の細かい凹凸が読み取れないので、電動工具で大まかに整えたら、自分の手でサンドペーパーを当てていきます。

ペーパーは、#60(粗い)→#120(普通)→#400(細かい)の順にかけていきます。

ヤスリを替えるたびにどんどんツルツルすべすべになっていく感動。

なめらかな曲線が美しい。

ヤスリがけはだいたい1時間くらいで完了です。

スプーンに汚れ防止保護剤を塗布する

木材の「保護剤の種類」はたくさんあります。

ステイン系塗料、ウレタン系塗料、オイル系塗料、漆(うるし)、柿渋、ワックス等、よりどりみどりで選び放題です。

ただ、今回の「スプーンは口の中に入れるもの」なので、体に害のある塗料は使いたくありませんし、使うべきではありません。

僕だけが使うならまだしも、公園にお腹を空かした子供がいて、家に招いてカレーを食べさせた時に誤ってこのスプーンを使ってしまうかもしれません。そんなことになったら大変ですよ!体に害のある塗料は絶対に使うわけにはいきません!(体に害とか言う前に誘拐で逮捕)

いろいろと悩んだ結果、今回は、料理にも使え、健康にも良く、空気に触れると自然と乾く「乾性油」である亜麻仁(アマニ)油をチョイス。

昔から家具などに使われている由緒正しき保護油です。

サランラップを敷き、亜麻仁油を小皿に移し、指につけてスプーンに塗ってみると、木の中にぐんぐん染み込み「濡れ色」に変化していきます。気持ちいくらい染み込みます。

塗り残しのないよう全体がベチャベチャになるくらい塗ったら、

サランラップで包みます。

オイル(油)は経年と共にどうしても抜けていくものですが、少しでも多くのオイルを木の中に染み込ませておきたいので、この状態で24時間放置します。

24時間後、オイルを完全に拭き取り、直射日光の当たらない場所に丸1日放置して乾燥させます。

ついに完成か?と思ったのですが、乾燥したスプーンを水洗いしてみると、あれほどツルツルだった木の表面が「ザッラザラ」になってしまいました。

原因は明白で、水に濡れることで木材の表面が毛羽立ち、手触りが絶望的に悪くなってしまいました。これを完璧に防ぐためには、表面を完全にコーティングする保護剤(ウレタン塗料やニス等)を塗る以外の方法はありません。

悔しいですが、それが現実です。

でも僕は、あくまで健康に害のない「亜麻仁油」オンリーで仕上げたいので、少しでもツルツルな状態を維持できるよう対策を行います。

ヤスリがけは「順番」と「回数」が大事

前述したとおり、オイルだけでは水に濡れた木の毛羽立ちを100%抑えることは難しいのですが、やり方次第で最小限に抑えることは可能です。

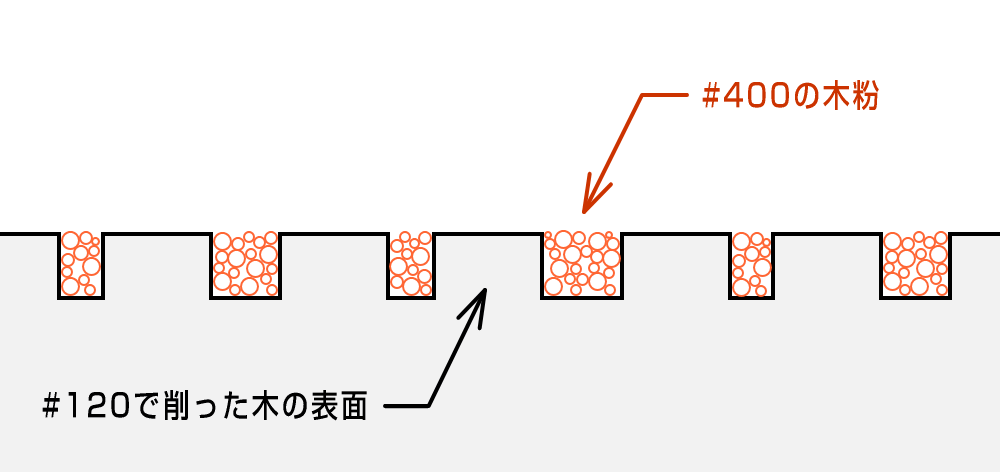

僕は今回ヤスリがけを「#60(粗い)→#120(普通)→#400(細かい)」の順にかけていったのですが、これが間違い。

僕のやり方では、上図のように、#120のヤスリをかけた木の表面がまだ粗い状態で、無数の細かい溝があり、その中に#400で削った木の粉が入り込んだ状態です。

この状態でも実際ツルツルの手触りなのですが、水洗いすると溝の中の木の粉が流れ落ちると同時に、木が水分を含み膨張し、ザラザラした手触りに変化します。

「表面をツルツルに磨けた」という勘違いが引き起こした今回の事件を解決するには、「勘違いを、勘違いじゃなくすればいい」と考え、表面を徹底的にツルツルに磨く決心をいたしました。

水に濡れても毛羽立ちにくいヤスリのかけ方

僕が実施した新しい工程は下記の通りです。

「#60 → #120 → #240 → #400 → #600 → #800 → #1000 → オイル塗布 → 拭き取り → 乾燥 → #1000(仕上げ)」

ヤスリの番手を変えながら何度も研磨すること2時間、ここまでやっても「水洗いしてもツルツルだ!」とは言い切れないのが悔しいですが、最初のザラザラ状態とは比べものにならないくらい肌触りは改善されました。

これで、「木製スプーン作り」は完成です。

「木のスプーンの作り方」 完成

見た目がおしゃれ(自称)で、愛着の湧く、世界でたった1本の「オリジナル木製スプーン」ができました。

木製スプーン作り まとめ

なんでもない1枚の木板を削り出すことで形になったスプーン。

作業時間は数日にまたぎましたが、実働6時間(オイルの浸透、乾燥時間除く)程度だったと思います。仕事が終わって自宅でこつこつ、とか、休日の昼間にも楽しめる作業です。

スプーン作りは材料費が安く、「小刀(クラフトナイフ)・彫刻刀・サンドペーパー」の3つがあれば実施可能なDIYです。

木工DIYに興味がある人は、是非「スプーン作り」からトライしてみてほしいです。

| PHOTO | YOSHIMITSU |

|---|---|

| CAMERA | SONY α7 III HUAWEI Mate 10 Pro |

| LENS | SONY FE 24-105mm F4 G OSS PENTAX 50mm F1.8 |