築45年という老朽化したビルに住んでいますが、窓のアルミサッシが古い。

新築時から1度も取り替えていないアルミサッシなので当然古いです。汚れの蓄積、経年劣化、45年間という月日は残酷です。

一般的に「錆びない」と思われているアルミサッシですが、実際は錆びますし、腐食しますし、穴だって空きます。アルミ枠の表面に白い粉が噴いて小汚い雰囲気になりますし、長年蓄積された汚れは拭いても取れませんし、何よりも、ただただ見た目が古臭い。

「レトロ」と呼ぶにも申し訳ない古臭さ。

というわけで、DIYで「塗装」してイメージを変えちゃいましょう。

Contents

自宅の窓枠アルミサッシをDIYで塗装

「塗装」はDIY初心者が最も気軽に挑戦できるジャンルです。塗装に必要な道具や材料が安価で手に入りますし、丁寧に塗ることを心掛ければ失敗することが少ないのもポイント。

もちろんプロならではのテクニックや専用の道具は沢山ありますが、それらを何一つ知らなくても、素人でも手軽に行うことができるDIYの入門ジャンルです。

今回実施した「アルミサッシ塗装」の工程は以下のとおり。

- 養生をする

- 塗装する(1度塗り)

- 乾燥させる(放置しておくだけなので自由な行動がとれる)

- 塗装する(2度塗り)

- 乾燥させる(放置しておくだけなので自由な行動がとれる)

- 養生を取る

- 完成

工程はたったこれだけ。

「チャーハン」を作る工程の方が多いんじゃないでしょうか。

養生(ようじょう)をする

左の2つがマスキングテープで、右がマスカー。

塗装を行うにあたって絶対に必要なのが「養生」という作業です。「マスカー」は、テープとビニールフィルムが一体化した超便利な養生資材のことで、一般的なホームセンターではビニールの長さが300mm~2,700mmくらいまで売ってます。長くなればなるほど価格も高くなるので、用途や守りたい面積に合わせて購入しましょう。

|

布マスカー(各種)

Update Date –

|

|---|

マスキングテープ養生

マスキングテープはハミ出した塗料が木額縁や窓ガラスに付くのを防ぐために使用します。アルミサッシと塗らない部分の境界のすべてにマスキングテープを貼ります。塗装を行うにあたってこの作業は「絶対に必要」です。

プロの塗装屋さんから「マスキングテープを貼ったら仕事の7割が終わったと言っても過言じゃない」という名言が飛び出すほど仕上がりに影響が出るので、この作業は集中して丁寧に行うことを心掛けましょう。

「マスキングテープを制す者、塗装を制す」です。

マスカー養生

マスカーは、重力に負けて刷毛から垂れ落ちた塗料が床や壁に付くのを防ぐために使用します。

「細心の注意を払って気をつけるから大丈夫」と思ってる方は必要ないかもしれませんが、細心の注意を払い続けることは単純にしんどいので、マスカーを使用することをオススメします。

アルミサッシを塗装する

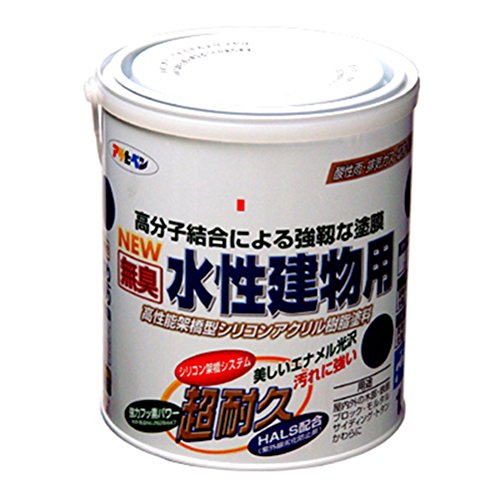

今回使用する塗料は「アサヒペン水性建物用 ツヤ消し黒」です。

「ツヤ消し黒」を選んだ理由は、無骨で飾らない「インダストリアル(工業系)デザイン」を室内インテリアのベースに考え、それに合う「アイアンの窓枠」風に仕上げるためにチョイスしました。

ドイツで開発された、より本物のアイアンのような質感になる「アイアン塗料」の使用も考えたのですが、アイアン塗料はラッカー(シンナー)系塗料で臭いが非常にキツく、鼻の粘膜が攻撃される上に目にもダメージを喰らいます。

「部屋が大好きインドア派」で「休日に家から出るのは災害が起きた時だけ」をモットーに生きてる自分にとって、癒し空間である自宅がシンナー臭に包まれることは全力で回避したかったため、臭いがほとんどない水性塗料で、色味がアイアンに似ている「ツヤ消し黒」を選択しました。

ニセモノでいいんです。アイアン風でいいんです。

刷毛は水性塗料用の刷毛で、太いもの1本と、細かい部分を塗る細いもの1本あれば十分です。

写真では4本用意してますが、なんとなく見栄えが良くなると思って置いただけです。実際に使ったのは2本です。

あと、水性塗料は手に付いても洗えば取れるのですが、気になる方は軍手の用意をお忘れなく。

|

アサヒペン NEW水性建物用 ツヤ消し黒1.6L

Update Date –

|

|---|

塗装(1度塗り)

と、写真を見る限り「完全に失敗してる感」が漂ってますが、これで問題ありません。

アルミ素材はもともと塗料がノリにくく、基本的に1回塗りではきれいに仕上がりません。1回目はあくまでも「下塗り」と考え、鼻歌まじりにテキトーに塗って大丈夫です。

下地(アルミ)が透けるからと不安になって1回目から厚塗りすることは逆に厳禁です。乾きにムラがでますし、ダマになっては仕上げが美しくありません。

1回目の塗装は「下地のアルミが透けて見える程度」で何ら問題ありません。

塗料の密着性を高めたい場合や、仕上げの美しさを求める場合は、塗装する前のアルミサッシに粗めのヤスリ掛けを行うことが塗装業界の常識ではございますが、ヤスリ掛けを行うと削られたアルミの粉が部屋中に舞ってしまい、健康面でも精神面でも非常に激しいダメージを喰らうことは言わずもがななので、「塗装の仕上がり具合」と「部屋が汚れるリスク」を天秤にかけ、僕は断腸の思いでヤスリ掛けを省略しました。

あくまでも「無骨さ優先」で我が道を突き進みます。

(※塗装前の雑巾やウエスでの水拭き掃除は必須です。)

「ヤスリ掛けしないと塗装がすぐに剥がれるんじゃ・・・」と気になる人は、窓の開閉時によく触る部分だけにヤスリ掛けを行って密着性を高めると効果的ですし、作業工程的にもコスパがいいです。

アルミと塗料の密着性を高める「シーラー」や「プライマー」と呼ばれる塗料を最初に下塗りするのも非常に効果的です。

ただ、昔とは違い、最近の水性塗料は性能がとても良くなっているので、掃除する時くらいしか触らない部分については、ヤスリ掛けやシーラー無しでも塗装が剥がれることはまずありません。

最初から完璧を求めると、肩がこります。

気楽に進めていきましょう。

「クレセント」廻りです。

なんとも無骨。すばらしき無骨。もはや無骨さうんぬんを通り越して、ただただ汚い。クレセント自体がめっちゃ汚い。45年という年月は末恐ろしいです。

比較的「細心の注意」を払って塗料を落とさないように塗ってましたが、やっぱり落ちます。マスカー養生しててよかった。マスカーめちゃめちゃ大事。

塗装(2度塗り)

テキトーな下塗り(1回塗り)を終えて完全乾燥させたあと、2回目の塗装を行います。

1回塗りの上に塗料が乗るので、2回塗りで大体いい感じに仕上がります。2回塗りでも満足できない場合は、3回塗りをすれば大丈夫です。焦る必要はありません。満足するまで塗り重ねましょう。

塗装の際の刷毛跡(刷毛目)を出来るだけ見せたくない場合は、塗料の水分量を多くするとか、金額的にちょっとお高めな柔らかい刷毛を使うとか、スポンジ系の刷毛を使ういった工夫が必要ですが、細かいことを気にし始めるとストレスになるので、「DIYを楽しむ」ことを考えましょう。

僕はただただ「無骨さ優先」なので、2回目の塗装は「塗る」のではなく、塗料を付けた刷毛をトントントンと叩く感じで塗っていきました。

そうすることで、刷毛跡(刷毛目)が目立たず、アイアンのようなボコボコした質感を再現できます。トントントンがおすすめです。(塗料を付けすぎるとダマになるので要注意)

クレセント廻りなどの狭い部分の塗装は、ヘッドの小さい刷毛を使って丁寧に塗っていきます。口を酸っぱくして言いますが、焦る必要はありません。2回目で上手く塗り切れなくても、乾いたあとにまた塗ればいいです。細かい部分は根気と丁寧さ重視です。

にしても、クレセントが汚すぎる。イボイボしてて気持ち悪いですね。

養生(ようじょう)を取る

2回塗りの塗装が乾燥したのち、養生を取る時のポイントとして、「養生を取る前にやさしくカッターを入れる」というものがあります。

アルミサッシに塗った塗料と、ハミ出した塗料は繋がってて、何もせずにマスキングテープを剥がすとアルミの上の塗料も剥がれることがあります。わりと多々あります。

「塗装が完全に乾ききる前に養生を剥がすべし」とドヤ顔で言われる方もおられますが、素人には無理です。そんなスピーディーに動けません。

だからと言って、せっかくきれいに塗装したのにも拘らず、養生を取る時に塗料が剥がれてしまうと3日間くらい飯が喉を通らなくなるので、完全に乾いたあと、アルミサッシと養生の間の塗料をカッターで切っていきます。この工程は地味に面倒くさいですが、絶対にやった方がいいです。

カッターの刃は可能な限り「切れ味抜群の刃」で行う方がいいです。切れ味の悪い刃で行うと、塗装を引き剥がしてしまいます。

乾燥させたあとであれば服や壁に塗料が付くことはありませんが、養生を剥がす時は内側に巻き込みながら剥がしていきます。基本中の基本です。

横着で怠惰な僕が愛用しているカッターの刃は切れ味がナマクラだったため、写真の矢印部のような「塗料残り」が発生してしまいました。ただ、こうなっても慌てることなく、やさしくカッターで切って処理していけば大丈夫です。

むしろ取らずに「俺のDIYは無骨だろぉ?ワイルドだろぉ?」をアピールしても問題ありません。

塗料の付けすぎが原因でタレてしまいダマになった部分。

この状態が素人クサく見える部分になるので、塗料は薄めに何度も重ねて仕上げることを心掛けるといいです。

このダマになった部分が気になって夜も眠れない場合は、完全に乾いたあと、カッターでダマの部分を取り除いて上から再度塗装してしまえば目立たなくなります。

DIYの基本は、楽しむこと、そして自己満足することです。

僕はこのダマの存在を記憶から消すことに成功しました。

窓枠アルミサッシの塗装完成

ああ、うっとりするほど無骨。

あいまいなシルバーでボケ気味に感じられた輪郭が、アイアン風の「ツヤ消しブラック」に変わったことで全体がパキッと引き締まった印象になりました。

室内インテリアをまとめる技法のひとつに「適度に黒いアイテムを入れる」というものがありますが、その技法がまさにこれです。間違いなくこれです。自己満足の精神です。

細かな装飾が施されたヨーロッパヴィンテージの窓枠の曲線美もとても素晴らしいと思いますが、1940年代のアメリカンインダストリアルを全力で感じさせてくれるゴツゴツとした黒のアイアンサッシは、無骨さをこよなく愛す僕の心をくすぐってくれる大好きなインテリアテイストです。

DIYで「アルミサッシの塗装」をすることが初めての経験で上手くいくかどうか不安でしたが、最終的に自分好みのインテリアに仕上がったので大満足です。

まとめ

古く汚いアルミサッシを取り替えたい → でも取り替えるには大きなお金がかかる → でも毎日視界に入るもの → ならばせめて見た目だけでも好みのものに。

という思考回路から実施することにした今回の窓枠アルミサッシの塗装でしたが、結論は「やってよかったDIY!」の一言です。

今回の窓枠塗装の作業時間ですが、このサイズの中連サッシであれば、乾燥時間を除いて実働時間だけで言えば「約2時間程度」で全工程が完了します。お手軽なDIYです。

このDIY塗装に必要な費用ですが、今回使用した塗料は2/3以上残っているので、「塗料・養生材・刷毛」を全て合わせても実質「約1,500円」くらいです。

ローコスト、ロー労力で、焦らず丁寧に塗りさえすれば失敗するリスクも限りなく少ないDIYなので、窓枠の色を変えて気分を変えてみたい方は是非トライしてみてください。

「失敗したって、楽しい思い出の1つ」だと僕は思います。

| PHOTO | YOSHIMITSU |

|---|---|

| CAMERA | OLYMPUS OM-D E-M1 Mark II |

| LENS | M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO |